...меня всегда привлекали люди неординарные. Во-первых, те, кто могли рассказать о себе. Во-вторых, которым было что рассказать о себе. Причем – не только о том, как они выступали на футбольном поле, но и о той эпохе, тех годах, когда они жили, росли, любили.

В данном случае моя задача несоизмеримо усложняется. Во стократ. А может, даже и тысячекратно. Потому как этого удивительного, поистине легендарного человека уже нет с нами. Тем не менее... когда-то все равно приходится за что-то браться впервые – открывать для себя прежде незнакомый жанр, пробуя себя в нем.

Вооружившись пушкинской цитатой «Или действительно воспоминания – есть самая сильная способность души нашей...» и – заодно! – заручившись поддержкой Памяти, предлагаю вашему вниманию –

ИНТЕРВЬЮ,

КОТОРОГО

НЕ БЫЛО

...Да-да, не было!.. Поскольку с Александром Семеновичем ПОНОМАРЕВЫМ, – а именно о нем пойдет речь! – мне ни разу побеседовать так и не довелось. Конечно, жаль. Впрочем, сетовать на это – все равно что жалеть о том, что ваш покорный слуга поздно родился и не пересекся c ним в Горловке, а позже не смог стать живым свидетелем его блистательной игры центрфорварда за сталинградский «Трактор» (1937-1940), московское «Торпедо» (1941-1950) и сталинский «Шахтер» (1951-1952). Да и на журналистскую стезю шагнул поздновато, в 1995-м, а стало быть, не общался с ним уже в бытность его тренером.

...Да-да, не было!.. Поскольку с Александром Семеновичем ПОНОМАРЕВЫМ, – а именно о нем пойдет речь! – мне ни разу побеседовать так и не довелось. Конечно, жаль. Впрочем, сетовать на это – все равно что жалеть о том, что ваш покорный слуга поздно родился и не пересекся c ним в Горловке, а позже не смог стать живым свидетелем его блистательной игры центрфорварда за сталинградский «Трактор» (1937-1940), московское «Торпедо» (1941-1950) и сталинский «Шахтер» (1951-1952). Да и на журналистскую стезю шагнул поздновато, в 1995-м, а стало быть, не общался с ним уже в бытность его тренером.

Поначалу, когда я еще только приступал к подготовке этого материала, мне казалось, что понять всю значимость Александра Пономарева для «Торпедо», да и величие его для всего нашего отечественного футбола, помогут мне его родные – младшая дочь и внук. Даже примерный блок вопросов набросал о том, что бы мне хотелось уточнить и узнать, да вот только... «человек предполагает, а Бог располагает»! – и, хоть встречались мы неоднократно, беседовали об отце и дедушке, а вопросов этих так и не коснулись. Но – в чем парадокс заключается! – даже и без интервью с ними в классическом понимании этого слова мне стало все ясно. Будто озарение какое-то вдруг снизошло. И понимание – сообразно моему, конечно же, субъективному видению темы! – отдельные, разрозненные факты неожиданно, но аккуратно так сложило. В некий пазл, как сейчас сказали бы, а прежде – в детскую мозаику.

Признаюсь честно, очень хотелось бы, чтобы мой рассказ вышел не сухим и уж никак не юбилейно-помпезным, не столько и не только официальным с точки зрения фактов, которые, несомненно, будут в нем присутствовать, а по-домашнему теплым и задушевным...

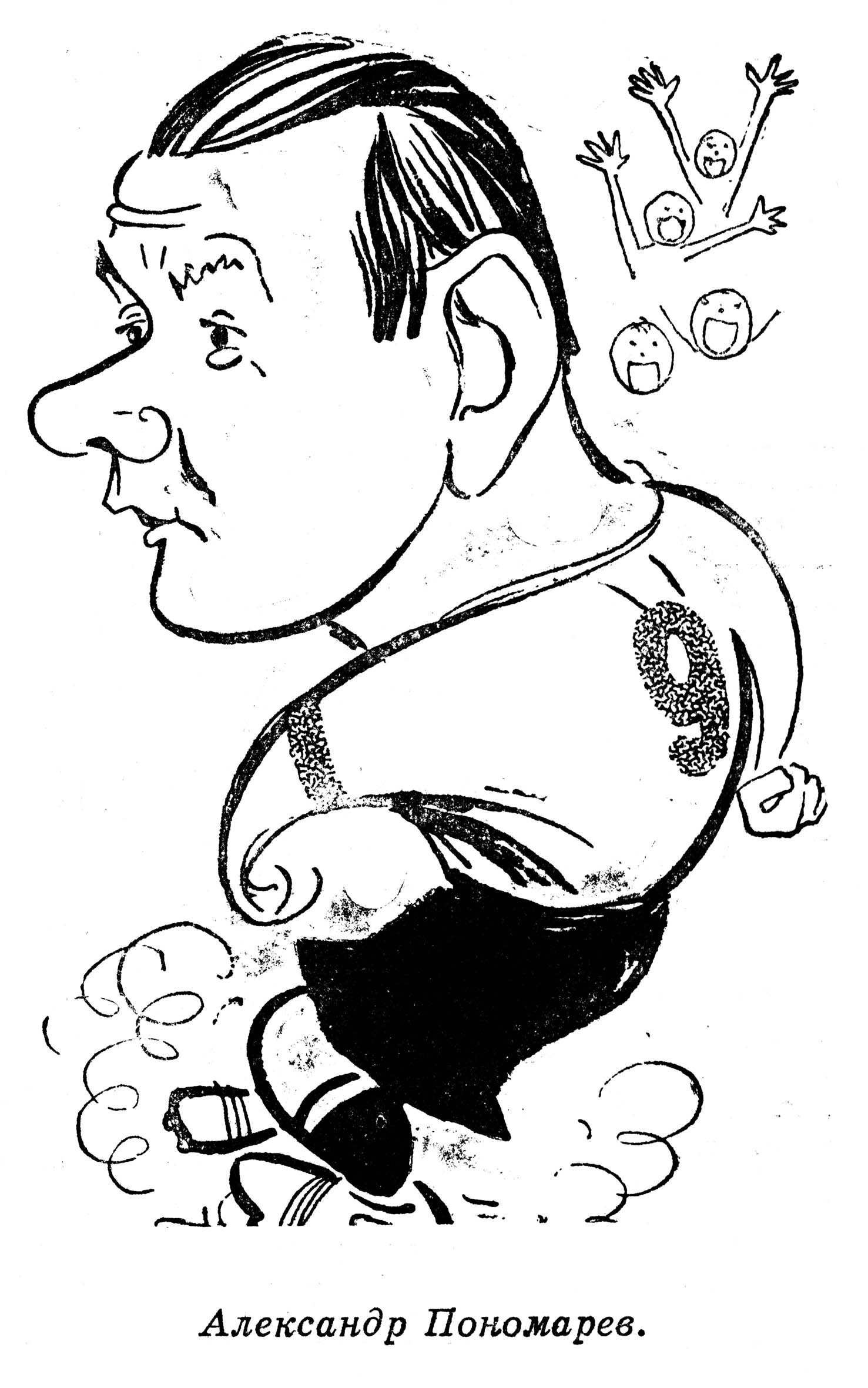

Дружеский шарж Игоря Соколова. Из архива автора.

Все мы – дети своей эпохи. Той, когда росли, учились и одновременно, наверное, впитывали ту атмосферу, которая нас окружала. Поэтому и к оценке, – упаси, Бог! я помню заповедь «Не судите да не судимы будете!» и в данном случае имею в виду подразумеваю лишь информативную ее составляющую! – следует подходить с позиций того времени, о котором идет речь. Но... уж больно велик соблазн – провести некоторые аналогии и сравнить. Хотя бы немного, хоть в чем-то. А как бы сложилось? А получилось бы? А что было бы, если бы?

Вот и возникает сразу же навскидку первый вопрос: а взяли бы сейчас маленького Сашу Пономарева в детскую спортшколу? Да, в нынешние времена, видимо, взяли бы. «За неимением гербовой», как говорится. Потому как недонабор повсюду. Конкурса-то нет. А вот лет двадцать-тридцать назад – вряд ли. Потому как ростом не вышел. Уж больно невысок он был. Во взрослом-то возрасте атлетом никогда не считался – всего лишь 170 сантиметров. Да и телосложения плотного при таком-то росте – 70 килограммов. А как с защитниками расправлялся в штрафной площадке – и какие мячи забивал! Но главное – сколько их, мячей, на его счету! Выходит, дело вовсе не в антропометрических данных, коль Саша от рождения низковат был, однако – стал общепризнанным бомбардиром. Центрфорвардом! Тогда в чем?

Опять... ответ следует искать в той эпохе. Которой уже нет. Но ностальгия по ней, – почему-то убежден! – осталась у многих. Как осталась память о дворах и селах нашего детства, где мальчишки гоняли с утра до вечера мяч. Где не было высоких и низкорослых, щуплых и толстых, больших и маленьких. Где были лишь команды, формировавшиеся из тех, кто есть. Где участвовали на вылет: победители продолжали играть, проигравшие расходились по домам. Где были грязные, разбитые в кровь локти и коленки от падения на асфальт или грунт, да ссадины на лбу от шнуровки на мяче. Где выкристаллизовывались мальчишечьи характеры и их игроцкая закалка, умение, желание не уступать и быть всегда и во всем лучшими, максималистские амбиции, если угодно. А порой... да, в ход шли кулаки. После спорных мячей: штанга (школьный портфель, а то и просто обычный кирпич) или гол? И это было лишним тому подтверждением: никто не хотел уступать без боя. И никто не признавал себя побежденным. Росли упрямыми, неуступчивыми, не похожими друг на друга. Понимавшими, что ни с чем не сравнимая радость дворового, «нерафинированного» футбола – еще и одновременно калитка в мир взрослых. Если тебя заметят, выделят среди прочих, то пригласят в команду постарше. А это уже признание твоих заслуг, твоего мастерства. И то был стимул даже посильнее прилежания и высоких оценок в школе или профтехучилище.

Таким был и путь Александра Пономарева. И пролегал он из села Корсунь под Донецком («сельский» футбол) через Горловку («дворовый», а затем юношеский и взрослый футбол – «Динамо», «Угольщики») в тогдашний Сталинград...

Таким был и путь Александра Пономарева. И пролегал он из села Корсунь под Донецком («сельский» футбол) через Горловку («дворовый», а затем юношеский и взрослый футбол – «Динамо», «Угольщики») в тогдашний Сталинград...

Ну, а с 1938 года начинается эра Пономарева-бомбардира, которую даже не смогла прервать Великая Отечественная война. Настолько велики были в нем внутренний запас прочности, психология победителя. Ведь в лучшие его годы (от 23 до 26 лет) чемпионаты страны не проводились, да и Кубок был разыгран лишь в 1944 году. На счету Александра Семеновича 152 официально подтвержденных мяча в чемпионатах СССР и 19 в Кубке страны в зачет клуба бомбардиров имени Григория Федотова, однако и этот результат при его жизни никто повторить не сумел. Олег Блохин превзошел его рекорд, установленный в 1952 году, уже значительно позже, спустя три десятилетия!

Портрет Александра Семеновича. Из архива родственников Александра Семеновича Пономарева.

Не стану утомлять абсолютно всеми подробными выкладками, а остановлюсь лишь вкратце на самых знаковых, ключевых из них.

1938. Сталинградский «Трактор» дебютирует в группе сильнейших в одной компании с «Динамо», «Спартаком» и ЦДКА. И в этом же году Александр Пономарев вместе с армейцем Григорием Федотовым и киевским динамовцем Макаром Гончаренко делят между собой лавры лучшего бомбардира чемпионата, забивая по 19 мячей. Правда, сталинградец принимает участие в 21 игре, москвич – в 22-х, а киевлянин – в 24-х. Позже, спустя 8 лет, уже защищая цвета московского «Торпедо», Пономарев в чемпионате 1946 года снова станет лучшим бомбардиром страны, только на этот раз – уже в гордом одиночестве (18 мячей в 21 игре), опередив двух московских динамовцев – Василия Карцева и Сергея Соловьева (по 17).

Любопытно, что в «Торпедо» двумя годами позже он забьет 19 мячей за чемпионат, повторив тем самым свой сталинградский рекорд, однако... в бомбардирской табели о рангах 1948 года займет лишь 3-е место вслед за столичным динамовцем Сергеем Соловьевым (25) и армейцем Всеволодом Бобровым (23). В этом же сезоне единственный раз он войдет в список 33 лучших футболистов СССР под № 1 на позиции «центр нападения», опередив столичного динамовца Сергея Соловьева и легендарного Григория Федотова из «команды лейтенантов». В 1949 году на 2-ю строчку его оттеснит спартаковец Никита Симонян, в 1951-м – будущий торпедовец Александр Гулевский из куйбышевских «Крыльев Советов» (на счету которого, к слову сказать, было 8 забитых мячей).

Ну, и уж совсем обидно для поклонников автозаводской команды, что клубный рекорд результативности в чемпионате, который с 1949 года принадлежит Александру Пономареву (23 мяча, забитых в 30 играх), не позволил ему тогда стать лучшим бомбардиром чемпионата. В столичном триумвирате сильнейшим стал спартаковец Никита Симонян с 26 голами, а торпедовец разделил 2-3 места с динамовцем Иваном Коновым (тот провел 28 игр).

Свои командные награды как игрок (подчеркиваю, именно как футболист!) Александр Пономарев получал дважды, – оба раза за 3-и места, – в 1945 и 1951 годах. Сначала в московском «Торпедо», в первом же своем чемпионате страны за столичный клуб (7 мячей, забитых им в 18 играх). Хотя, справедливости ради необходимо отметить, что перешел он в команду автозавода уже в 1941 году, но, как известно, из-за войны всесоюзные соревнования не проводились. А вот в масштабах Москвы турниры организовывались, и торпедовцы выступали в них не без успеха, побеждая и в первенстве (1944), и на Кубок столицы (1943). А затем уже – в первом из двух сезонов за сталинский «Шахтер», будучи капитаном команды и поддержав при этом свое реноме снайпера: 15 мячей, забитых в 28 играх! Куда ранее он обещал вернуться болельщикам Донбасса...

Кроме того, в 1949 году Александр Пономарев с капитанской повязкой на рукаве в составе автозаводцев стал обладателем Кубка СССР. Тогда, 4 ноября, торпедовцы, возглавляемые старшим тренером Константином Павловичем Квашниным, проявили волю к победе (по ходу матча уступая землякам-динамовцам 0:1, не только сравняли счет, но и вышли вперед – 2:1, причем решающий мяч был забит младшим братом Пономарева Виктором!). И – впервые в своей клубной истории завоевали этот почетный приз отечественного футбола. Положив тем самым начало славным кубковым традициям клуба – 6 побед в Кубке Союза и одна в Кубке России. И это не считая девяти выходов в финал! Кстати, двумя годами ранее, в 1947-м, у Пономарева уже был неплохой шанс испить шампанского из Кубка, но... не сложилось: торпедовцы под руководством Виктора Александровича Маслова в финале уступили столичному «Спартаку» 0:2.

4 ноября 1949 года. По окончании победного для московского «Торпедо» финального матча на Кубок СССР Александр ПОНОМАРЕВ (с почетным трофеем в руках) и старший тренер Константин Павлович Квашнин (справа). Из архива автора.

...По окончании сезона-1950 Александр Пономарев сдал служебную квартиру в Москве и, переехав в Сталино (ныне – Донецк), отыграл за «Шахтер» два года, после чего «повесил бутсы на гвоздь», завершив свою блистательную футбольную карьеру, и там же перешел на тренерское поприще. Выбрав его себе, потому как не мог расстаться с футболом. И где трудился ровно двадцать лет. До самой смерти в 1973 году.

Конечно, наверняка ему запомнились и оставили в его душе свой след все команды, в которых довелось поработать Александру Семеновичу. И «Шахтер», с чего все начиналось. И юношеская сборная Союза, откуда он благословил на феерическую и блистательную, – трудную и трагическую, с изломами, взлетами и падениями! – но такую удивительную судьбу своего одноклубника по «Торпедо» Эдуарда Стрельцова (Пономарев даже посетовал на то, что не совпал на поле со следующим поколением автозаводцев: «...в 1953 году уже играл Иванов, в 1954-м – Стрельцов. Мне иногда очень жаль, что не удалось с ними сыграть в одной команде. Я уверен, что игра бы у нас пошла. Мы бы с ними нашли общий язык»). И харьковский «Авангард», добившийся в 1961 году высшего достижения клуба в чемпионатах СССР (6-е место). И «Упон Палло» из финского городка Лахти (то была едва ли не самая первая командировка советского специалиста за рубеж!). И ереванский «Арарат», в чьи дальнейшие успехи была вложена немалая толика его труда. Но основными вехами, наиболее значимыми метами в биографии Пономарева-тренера все же стали годы 1962-й, 1963-й и 1972-й, ибо за эти годы его командами был завоеван полный комплект медалей – и золото, и серебро, и бронза.

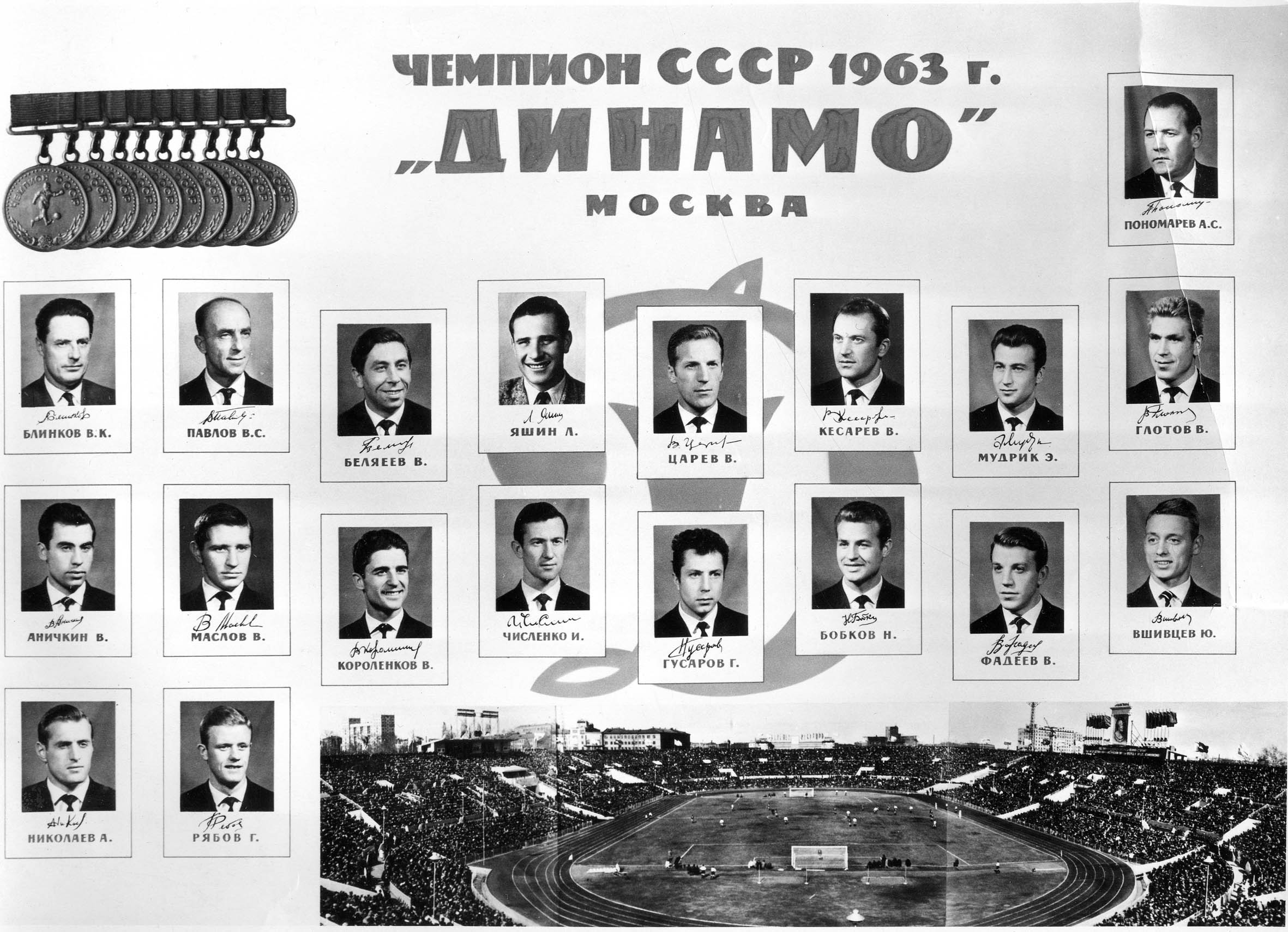

Сначала, в 1963-м, он привел на футбольный Олимп московских динамовцев, годом ранее уже вступив с ними на вторую ступеньку пьедестала почета. Знаю не понаслышке, с какими трепетом и ностальгией вспоминали и вспоминают о наставнике команды и том чемпионстве, которому в этом году исполняется уже полвека, и ветераны столичного «Динамо» Виктор Царев и Эдуард Мудрик, Геннадий Гусаров и Валерий Маслов, и болельщики бело-голубых с солидным стажем.

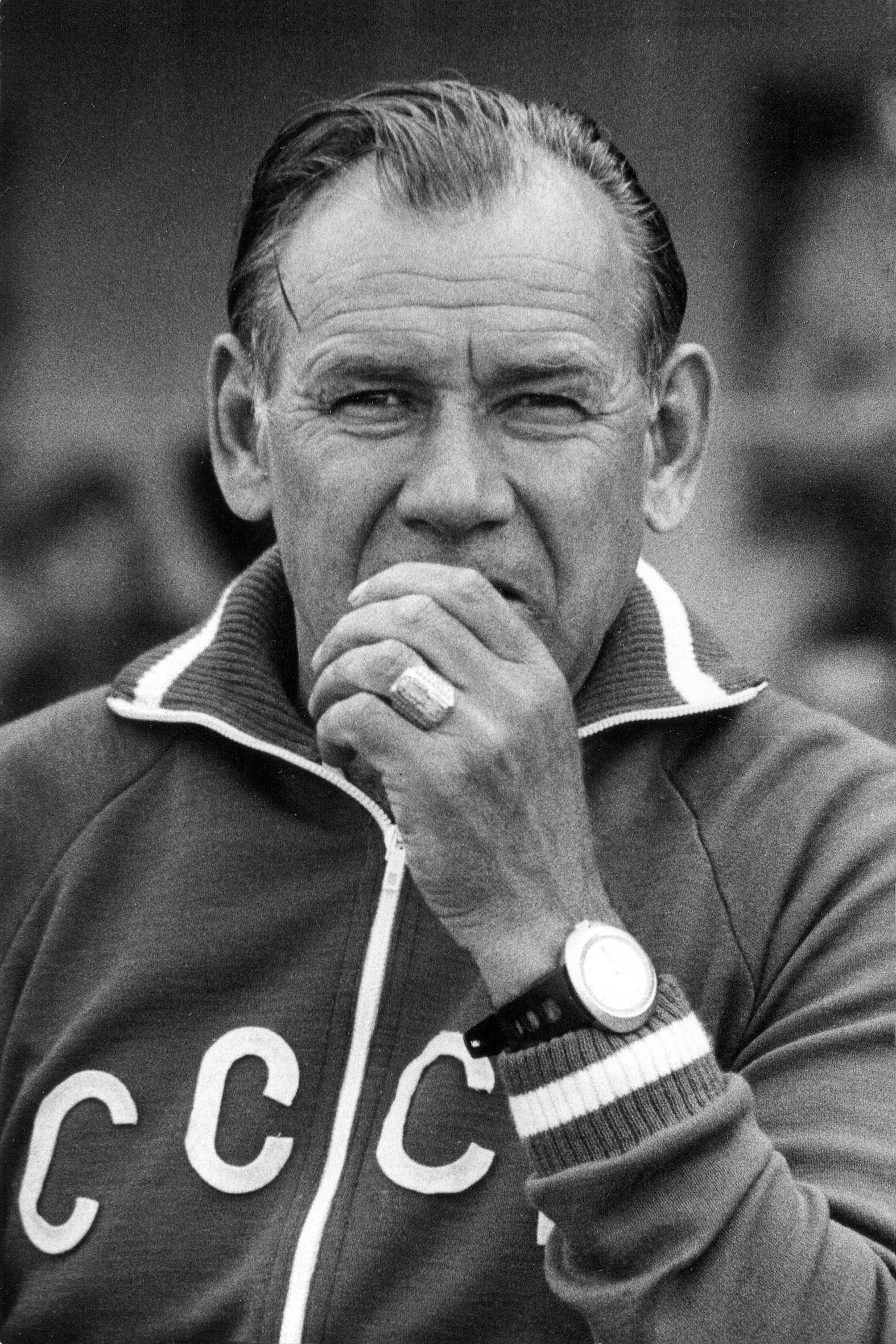

1963 год – вершина триумфа Александра Семеновича ПОНОМАРЕВА в тренерской работе на клубном уровне, когда возглавляемые им столичные динамовцы стали чемпионами СССР. Из архива родственников Александра Семеновича Пономарева.

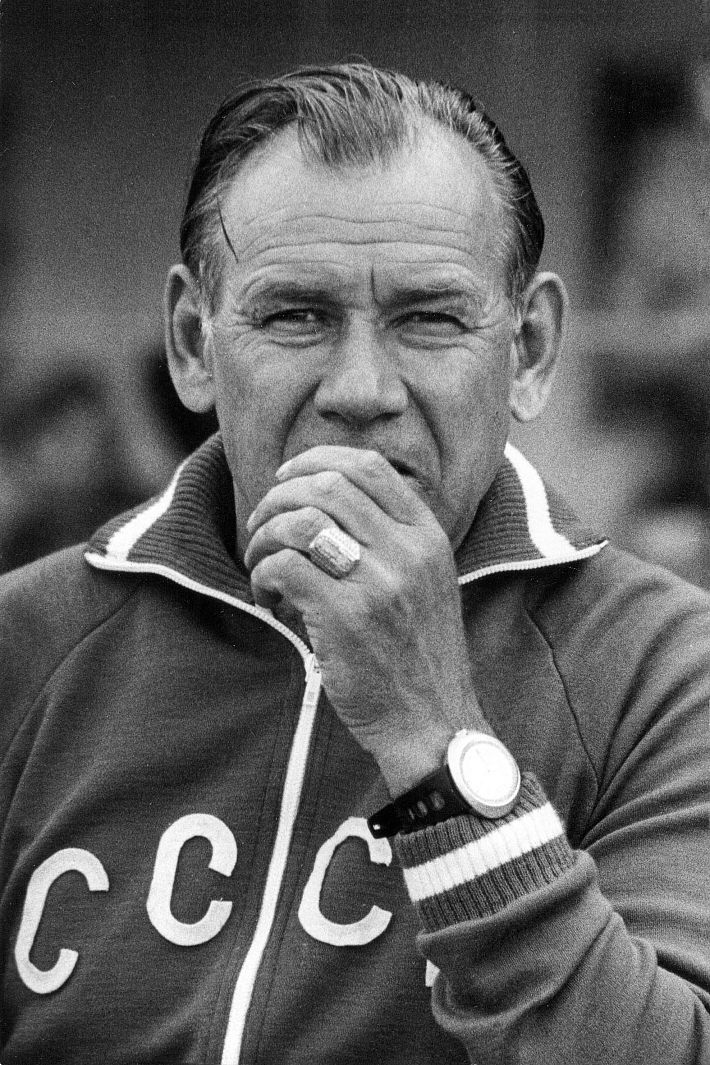

В июне 1972 года национальная сборная СССР под руководством Александра Семеновича Пономарева завоевала серебряные медали на чемпионате Европы в Бельгии, лишь в финале уступив команде ФРГ. А спустя почти три месяца, сыграв вничью 2:2 в матче за 3-е место с футболистами ГДР, наши олимпийцы, костяк которых составили игроки первой сборной, удостоились бронзовых медалей. И тоже – на турнире ими был проигран лишь один матч. На втором этапе в группе со счетом 1:2. Будущим чемпионам ХХ Олимпиады, – полякам, «орлам» Казимежа Гурского, – во главе с Казимежем Дейной, Влодзимежем Любаньским и Робертом Гадохой.

1971-1972 годы. Сборная СССР. Слева направо: в нижнем ряду – В. Мышалов (врач команды), В. Онищенко, А. Якубик, В. Семенов, М. Хурцилава; в среднем ряду – О. Долматов, Р. Дзодзуашвили, Ю. Истомин, Е. Ловчев, В. Капличный; в верхнем ряду – Г. Зонин (тренер команды), Ю. Елисеев, А. Куксов, В. Банников, С. Ольшанский, А. Еськов, А. ПОНОМАРЕВ (старший тренер команды). Фото Д. Донского и Ю. Сомова (Агентство печати «Новости»). Из архива родственников Александра Семеновича Пономарева.

Но вот злополучное поражение от западногерманской «вундер-тим», в которой были собраны такие звезды, как Зепп Майер и Пауль Брайтнер, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Гюнтер Нетцер, со счетом 0:3 (да, заслуженное, да, по игре, но ведь из-за этой причины звание «второй команды в Европе» ничуть не девальвируется!), похоже, сыграло злую шутку. И даже после смерти Пономарева (23 апреля мы отмечаем 95-ю годовщину со дня его рождения, а 7 июня – День его Памяти, потому как уже 40 лет его нет с нами) продолжает висеть «дамокловым мечом» – теперь уже завесой умолчания над его памятью. Кто-то в верхах нашей политики, видимо, однажды намекнул, что, мол, стыдно, негоже было уступать западным немцам, да еще с таким крупным счетом. И чересчур ретивые наши чиновники от спорта тут же взяли «под козырек», приняв подобную реплику как директиву и прямую установку к действию. В результате все заслуги тренера Пономарева оказались погружены в тень забвения на целые десятилетия. А много ли у нас наставников, кто смог добиться аналогичных успехов на уровне сборной Союза? Да их по пальцам можно пересчитать: Гавриил Дмитриевич Качалин (1956, 1960), Константин Иванович Бесков (1964, 1980), Николай Петрович Морозов (1966), Валерий Васильевич Лобановский (1976, 1988), Анатолий Федорович Бышовец (1988). И – Александр Семенович Пономарев (1972).

Александр Семенович ПОНОМАРЕВ – старший тренер национальной сборной Советского Союза. Из архива родственников Александра Семеновича Пономарева.

...Так за счет каких же качеств Александр Пономарев не просто поражал цель, но и регулярно становился лучшим бомбардиром автозаводцев в 1945-1950 годах? Он был прирожденным форвардом таранного типа. Физически крепкий, смелый, быстрый и решительный, постоянно нацеленный на ворота. Все отмечали его поразительное умение твердо стоять на ногах в силовых единоборствах и мгновенно реагировать на ошибки защитников и вратарей, чтобы нанести разящий удар. А уж резким скоростным рывком и мощнейшим ударом с обеих ног он владел в полной мере. Часто использовал удар с носка, «пыром», практически без замаха. Но при этом мяч у него летел точно в ворота, хотя в подобных случаях обычно летит по непредсказуемой траектории, меняя направление и «рыская» из стороны в сторону. А вот за моментом удара ни защитникам, ни тем более вратарям уследить не удавалось, и мяч соперники «Торпедо» зачастую видели лишь тогда, когда он влетал в сетку после убийственных, страшной силы «выстрелов» Пономарева.

Вторая половина 40-х голов. Александр ПОНОМАРЕВ (справа, в белой футболке с буквой «Т» на груди, с мячом) в игре за московское «Торпедо». Из архива автора.

Примером служит матч, в полной мере знаковый для автозаводцев – и их поклонников! –

«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Москва). 2:6 (1:5). Москва. Стадион «Динамо». 15 мая 1947 года. 70000 зрителей.

Судья: И. Широков (Москва).

«Спартак»: Жмельков; Холодков, Гуляев, Вас. Соколов; Малинин, Тимаков; Дементьев, Конов, Глазков, Сальников, Рысцов.

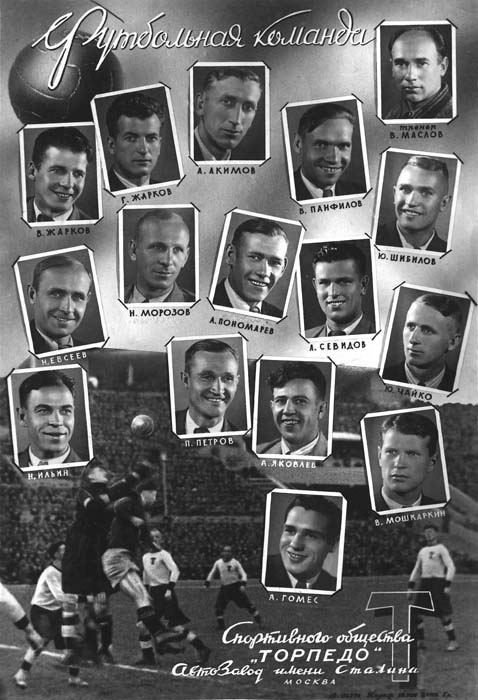

«Торпедо»: Акимов; Евсеев, Мошкаркин, Гомес; Яковлев, Морозов; Панфилов, Г. Жарков, А. Пономарев, Шебилов, В. Жарков.

Голы: 0:1 А. Пономарев (1), 0:2 Вас. Соколов (5, в свои ворота), 0:3 Вас. Панфилов (7), 0:4 Ю. Шебилов (17), 0:5 А. Пономарев (28), 1:5 С. Сальников (32), 1:6 А. Пономарев (72), 2:6 Г. Глазков (75).

Вот что писал в отчете об игре известный футбольный журналист Юрий Ваньят:

«...Классный игрок должен уметь выполнять на поле задание тренера. Эта истина хорошо известна любому футболисту команды мастеров. Но, увы, в третьем туре игроки «Спартака» на самых ответственных номерах – первом, третьем и девятом – не смогли квалифицированно выполнить порученное им дело. В самом деле, продольная ось команды – вратарь, центр защиты, центр нападения, во многом решает успех. И если сравнить игру торпедовской тройки (Акимов – Мошкаркин – Пономарёв) со спартаковской (Жмельков – Гуляев – Сальников), то станет ясно, почему матч закончился с таким результатом.

Пономарев в этом матче был подлинной душой команды. Он появлялся всюду, где назревала малейшая угроза для ворот противника. Его блестящие по маневренности и темпу рывки, мощные удары, умение включаться в атаку именно в тот ситуации, когда она наиболее опасна для противника, – сделали игру Пономарёва подлинной демонстрацией спортивного мастерства.

Мошкаркин являлся стержнем защиты – опытным, тактически искусным. Правда, в этот раз он почему-то часто грубил. Акимов, который крайне нервно проводит матчи со своими бывшими одноклубниками, играл на сей раз намного ниже обычного класса, но всё же значительно лучше и чище, чем его коллега в воротах «Спартака». К этому надо добавить, что остальные форварды «Торпедо» хорошо помогали Пономарёву, а в защите цепко сыграл Гомес.

«Спартак» оставил на сей раз безотрадное впечатление. Жмельков играл крайне неточно и неуверенно. Гуляев не смог ни в какой мере стать «сторожем» Пономарёва и вообще провёл игру на очень низком тактическом уровне. Сальникову по его физическим данным было тяжело организовать и возглавить атаку в острой борьбе с решительными, атлетически сложенными игроками «Торпедо».

<...>

Первые 17 минут матча, в течение которых счёт стал 4:0 (!), напоминали неравный бой на ринге, когда сильный боксёр загоняет в угол своего растерявшегося противника и безнаказанно наносит ему удар за ударом.

Итог встречи 6:2. Три мяча в ворота «Спартака» провёл Пономарёв, по одному Панфилов и Шебилов, один мяч в свои ворота забил Соколов...»

(«Советский спорт» от 17 мая 1947 года).

Десять лет тому назад, в июле 2003-го, мне посчастливилось поговорить с Алексеем Козловым. Прежде чем дать слово ему, представлю своего собеседника. Композитор, джазмен и саксофонист (альт- и сопрано-саксофон), основатель легендарного советского джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Но для нас с вами в данном случае важно, прежде всего, что он – болельщик московского «Торпедо»! И вы сразу поймете, какова взаимосвязь цитируемого фрагмента беседы с Александром Пономаревым в том далеком уже матче и его «хет-триком» в ворота спартаковцев.

Работая в то время в журнале «2х45» обозревателем и ведя постоянную рубрику «Сосед по трибуне», я беседовал с Козловым о футболе. А потому не мог не затронуть его болельщицких пристрастий. Ну, и заодно – узнать, как и почему исконно заводская команда «приручила» к себе интеллигенцию. И вот что мне рассказал Алексей Семенович:

– Эта команда для меня всегда была какой-то особой. Я начал болеть за нее в 1946 году. Особенно – в 1947-м, после матча «Торпедо» – «Спартак», который выиграли торпедовцы со счетом 6:2. Это был известный матч. И я влюбился в Акимова. Тогда в команде играли Пономарев, Мошкаркин, Севидов, Жарковы, Агустин Гомес. И я стал просто фанатом «Торпедо». <...> Для меня «Торпедо», особенно, – когда я уже стал студентом, и в нем начали играть люди нового поколения, – стало интеллигентской командой. За нее болела вся интеллигенция.

– А как бы Вы объяснили этот феномен?

– За нее болели музыканты, писатели, художники. Несмотря на то, что это была действительно заводская команда. Это была элегантная команда, – и она всем нравилась. Вот «Спартак» был, – эдакие здоровячки, игроки ЦДКА бодро бегали, «Динамо» – это милиционеры. А «Торпедо» было командой, будто специально созданной для интеллигенции. Оно имело свой какой-то неповторимый стиль. Его задавали сначала Гомес, Пономаревы, Севидов, потом – уже Стрельцов, Иванов, Воронин, Маношин.

Открытка, посвященная московскому «Торпедо». Выпуск 1947 года. Из коллекции автора.

...Две точки зрения. Мэтра отечественной футбольной журналистики и болельщика, счастливым образом совпавших по времени и по эпохе восприятия и созерцания Игры. Сопереживания Игре. Великого и Легендарного Форварда. И – той Великой и Легендарной Команды.

Но насколько они созвучны.

Чтобы охарактеризовать роль и значение Александра Пономарева, простоту и величие его личности, зрелищность, непредсказуемость и красоту Великого Таинства на поле в его исполнении, сначала в бытность центрфорвардом, а затем и тренером, лучше, пожалуй, и не скажешь. Это был Человек с психологией Победителя, Максималист по натуре, отдававший всего себя прекрасной и удивительной игре под названием Футбол...

Владимир ЕРГАКОВ

Материал приводится в сокращении.

Полностью публикуется в брошюре

«95 лет со дня рождения

Александра Семеновича

Пономарева (1918-1973)».

|

Теги:

|

Тема:

Ветераны

|